Von Tankstellen zu Wahrzeichen: Die architektonische Entwicklung eines Alltagsorts

Die Tankstelle ist eine architektonische Typologie, die sich seit ihrer Entstehung grundlegend gewandelt hat. Ursprünglich handelte es sich um einfache Rastpunkte am Straßenrand, deren Gestaltung allein auf Funktionalität ausgerichtet war. Mit dem Aufstieg der Automobilkultur entwickelten sich Tankstellen jedoch weiter: Neue Technologien, veränderte urbane Räume und das Konsumverhalten der Menschen führten dazu, dass diese Orte zu multifunktionalen Servicezentren wurden — mit Restaurants, Motels und Aufenthaltsbereichen, die den Anforderungen des modernen Verkehrs gerecht werden sollten.

Bis zum späten 20. Jahrhundert führte die zunehmende Standardisierung von Tankstellen jedoch dazu, dass sie vielerorts als sogenannte „Nicht-Orte“ wahrgenommen wurden — ein Begriff des Anthropologen Marc Augé für transitorische Räume ohne kulturelle oder soziale Bedeutung. Einheitliche Designs und ein klarer Fokus auf Effizienz machten die Tankstelle austauschbar. Der architektonische Anspruch wich dem Zweckdenken. Damit verschwand auch der frühere Status der Tankstelle als lokales Wahrzeichen, und die gebaute Umgebung verlor ein Stück ihrer individuellen Identität.

In der Gegenwart erleben Tankstellen erneut einen tiefgreifenden Wandel — vor allem durch den Aufstieg der Elektromobilität. E-Ladestationen, die zunehmend die Funktion herkömmlicher Tankstellen übernehmen, verändern den architektonischen Anspruch dieser Infrastruktur grundlegend. Da das Aufladen von E-Fahrzeugen deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als das Tanken, gewinnen Aufenthaltsqualität und Raumgestaltung stark an Bedeutung. Die Stationen der Zukunft sind nicht mehr bloße Durchgangsorte, sondern werden zu Verweilräumen mit sozialer Funktion. Architektinnen und Architekten stehen vor der Herausforderung, diese neuen Anforderungen in moderne Mobilitätsnetze zu integrieren.

Die Anfänge: Funktion vor Form

Die ersten Tankstellen entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts – eine Reaktion auf den zunehmenden Individualverkehr. Sie bestanden zunächst aus kleinen, pavillonartigen Bauten mit Bedienungspersonal. Funktionalität stand klar im Vordergrund, ästhetische Gesichtspunkte spielten kaum eine Rolle. Doch bereits in den 1920er- und 1930er-Jahren erkannten große Ölkonzerne das Potenzial der Architektur als Mittel zur Markenbildung. Tankstellen wurden fortan standardisiert gestaltet und erhielten ein wiedererkennbares Erscheinungsbild. Dadurch wurden sie zu Fixpunkten entlang wachsender Fernstraßennetze.

Berühmte Beispiele wie die R.W. Lindholm Service Station in Minnesota (1958), entworfen von Frank Lloyd Wright, zeigen, wie sich das architektonische Selbstverständnis wandelte. Tankstellen begannen, sich in eine breitere architektonische Sprache einzufügen – weit entfernt von ihren funktionalen Ursprüngen.

In ihrer frühen Phase waren viele Tankstellen auch gestalterisch ambitioniert. Architekturstile wie Art déco oder Streamline Moderne prägten das Straßenbild. Mit klaren Linien, leuchtenden Neonschildern und geometrischen Formen wurden Tankstellen zu Symbolen für Geschwindigkeit, Fortschritt und das neue Zeitalter des Automobils. Marken wie Shell und Texaco entwickelten ikonische Designs, die eng mit ihrer Corporate Identity verknüpft waren. Besonders eindrucksvoll sind etwa die muschelförmigen Shell-Stationen der 1930er-Jahre, die zeigen, wie sich Markenarchitektur und Funktion zu einzigartigen Wahrzeichen am Straßenrand verbinden konnten.

Historischer Kinoerfolg „Kokuho“ erobert Nordamerika und zielt auf die Oscars

Historischer Kinoerfolg „Kokuho“ erobert Nordamerika und zielt auf die Oscars  Zwei Bücher, zwei Perspektiven: Wie Religion junge Menschen und Bestsellerlisten prägt

Zwei Bücher, zwei Perspektiven: Wie Religion junge Menschen und Bestsellerlisten prägt  Rosen im Herbst schneiden: Sinnvoll oder unnötig?

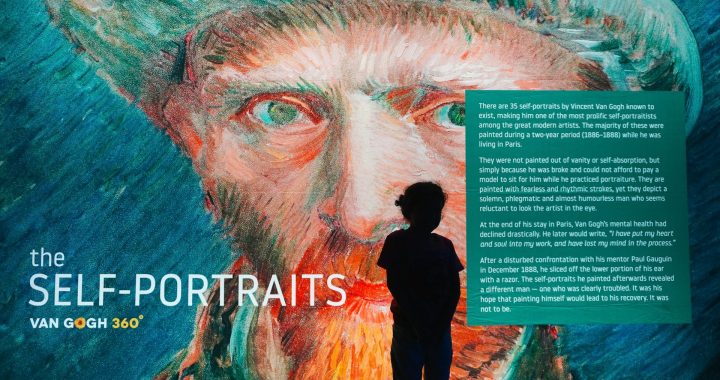

Rosen im Herbst schneiden: Sinnvoll oder unnötig?  Van Gogh: Sonnenblumen vereint in Londoner Ausstellung

Van Gogh: Sonnenblumen vereint in Londoner Ausstellung  Riesige neue Statue einer Frau in Joggingkleidung entlang des Embarcadero enthüllt

Riesige neue Statue einer Frau in Joggingkleidung entlang des Embarcadero enthüllt  Intel im Höhenflug: Spekulationen um Apple-Deal treiben Aktie auf Jahreshoch

Intel im Höhenflug: Spekulationen um Apple-Deal treiben Aktie auf Jahreshoch  Xbox-Deals zur Cyber Week: Series S im Preissturz und Strategien gegen teure Abos

Xbox-Deals zur Cyber Week: Series S im Preissturz und Strategien gegen teure Abos  Cyber Monday sorgt für Preissturz bei Apple-Audio: AirPods 4 mit ANC erstmals unter 100 Dollar

Cyber Monday sorgt für Preissturz bei Apple-Audio: AirPods 4 mit ANC erstmals unter 100 Dollar  KOSPI überschreitet erstmals 4000-Punkte-Marke

KOSPI überschreitet erstmals 4000-Punkte-Marke